什麼是肌少症?

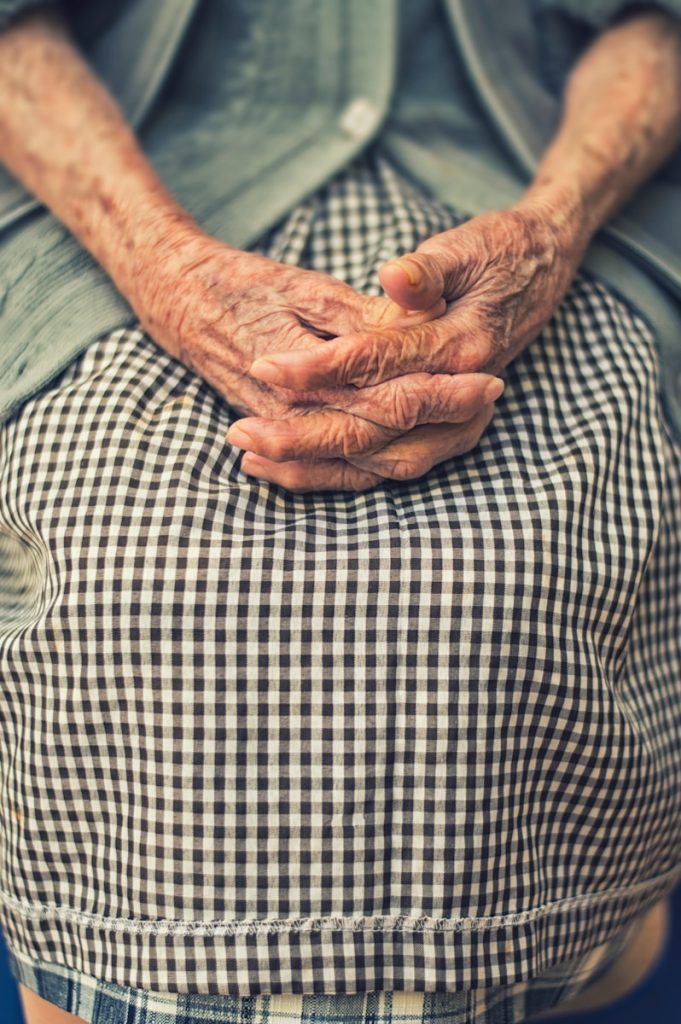

肌少症(Sarcopenia) 是指肌肉質量減少、肌力降低、行動能力變差的一種綜合症候群。過去認為它只與老化相關,但近年來研究顯示,營養不良、缺乏運動、慢性疾病等因素都可能導致肌少症。

人體的肌肉量從50歲開始逐漸下降,70歲後情況更為明顯。然而,若缺乏適當運動與營養補充,年輕人也可能發生肌少症。

肌少症的主要成因

肌少症的發生涉及多種因素,包括:

老化

年齡增長導致肌肉流失,合成代謝減少。

缺乏運動

長期活動量不足,肌肉力量逐漸衰退。

營養不良

攝取不足蛋白質、維生素D等營養素,影響肌肉合成。

慢性疾病

糖尿病、心血管疾病、類風濕性關節炎等會加速肌肉流失。

神經肌肉損傷

神經系統受損影響肌肉功能,例如中風後的肌力衰退。

內分泌因素

賀爾蒙變化,如胰島素阻抗、甲狀腺功能異常,也可能影響肌肉健康。

肌少症的影響

肌少症若未及時處理,可能會帶來以下後果:

行動困難

走路變慢、上下樓梯吃力,甚至無法自行站起。

跌倒與骨折風險增加

骨質疏鬆症病人若合併肌少症,發生骨折的風險更高。

生活品質下降

失去自理能力,影響社交與日常活動。

代謝異常

容易合併肥胖、高血壓、糖尿病等問題。

免疫力降低

肌肉質量不足可能影響免疫功能,增加感染風險。

如果病人同時具有高體脂,則可能形成肌少性肥胖,進一步增加健康風險。

如何診斷肌少症?

目前,肌少症的診斷依據以下三大標準:

肌力測試

例如握力測試,判斷肌肉力量是否減弱。

行動功能評估

如六公尺步行測試,觀察步行速度與穩定度。

肌肉量測定

可使用雙能量X光吸收儀(DXA)、生物電阻抗分析(BIA)等方法來測量肌肉質量。

若同時符合低肌肉量與低肌力,即可診斷為肌少症。

我應該掛哪一科?

由於肌少症涉及營養、運動、內分泌與神經肌肉系統,需要跨科別評估。可以先掛以下科別:

家醫科 / 內科

初步評估症狀,必要時轉介其他專科。

復健科

進行肌力測試、步態評估,並提供個人化運動治療計畫。

骨科

如因肌少症導致骨折,骨科醫師可提供適當治療。

營養科 / 營養師

助調整蛋白質、維生素D等營養攝取,改善肌肉健康。

老年醫學科 / 高齡醫學科

針對老年族群提供全面性評估與照護。

神經內科 / 神經肌肉科

如懷疑神經肌肉疾病影響肌力,則需進一步檢查。

若不確定掛哪一科,建議先至家醫科 / 內科進行評估,醫師會根據症狀決定是否需要轉診。

肌少症的治療與預防

增加蛋白質攝取

適量攝取高品質蛋白質(如雞蛋、魚肉、豆類、乳製品)有助於維持與增強肌肉。

維生素D補充

維生素D有助於肌肉功能與骨骼健康,建議適當曬太陽或補充維生素D。

規律運動

適合肌少症的運動包括:

- 阻力訓練:如舉啞鈴、深蹲,增強肌力。

- 平衡訓練:如太極、瑜伽,預防跌倒。

- 有氧運動:如快走、游泳,維持體能與肌肉耐力。

控制慢性疾病

如糖尿病、心血管疾病等應積極治療,以避免肌肉進一步流失。

維持健康生活習慣

避免久坐,減少過度攝取加工食品,確保充足睡眠,促進肌肉修復。

結語:及早發現,預防肌少症

肌少症不只是老年人的問題,任何年齡層都有可能發生。若發現自己或家人出現肌力下降、站立困難、行走不穩等情況,應盡早就醫評估,以免影響生活品質。

透過規律運動、均衡飲食、控制慢性疾病,可以有效預防與改善肌少症,讓身體保持強健,迎接健康的未來!

Reference

[1] Sarcopenia: Diagnosis and Management, State of the Art and Contribution of Ultrasound. /Journal of clinical medicine /2021 LINK

[Diagnosis and therapy of sarcopeniaan update] . /Der Internist /2019

[3] Sarcopenia. /Joint bone spine /2019 LINK

[4] Sarcopenia and chronic illness: from diagnosis to treatment approaches. /Recenti progressi in medicina /2021 LINK

[5] Hor K.N., Mah M.L., Johnston P., et. al.: Advances in the diagnosis and management of cardiomyopathy in duchenne muscular dystrophy. Neuromuscul Disord 2018; 28: pp. 711716.

[6] Mendell J.R., AlZaidy S., Shell R., et. al.: Singledose genereplacement therapy for spinal muscular atrophy. N Engl J Med 2017; 377: pp. 1713.

[7] Ankala A., da Silva C., Gualandi F., et. al.: A comprehensive genomic approach for neuromuscular diseases gives a high diagnostic yield. Ann Neurol 2015; 77: pp. 206214.