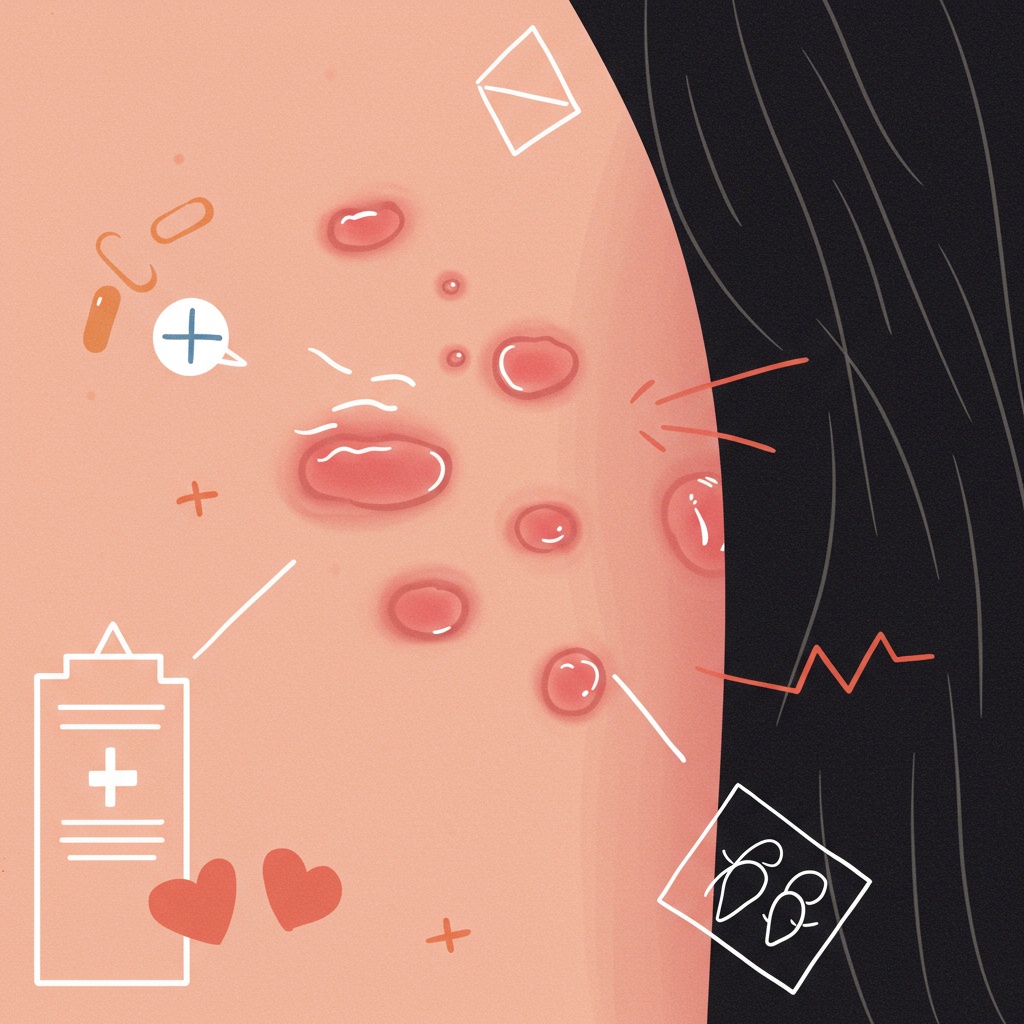

什麼是蕁麻疹?它又有哪些惱人的症狀?

蕁麻疹,俗稱「風疹塊」,是一種常見的皮膚疾病。它的主要特徵是皮膚上出現紅色、突起的疹塊,這些疹塊大小不一,形狀也不規則,而且最讓人受不了的就是那種難以忍受的搔癢感。

蕁麻疹的常見症狀:

- 皮膚出現紅色或粉紅色的疹塊: 這些疹塊通常會凸起,摸起來會有腫脹的感覺。

- 劇烈搔癢: 這是蕁麻疹最典型的症狀,癢感讓人難以集中注意力,嚴重影響生活品質。

- 疹塊大小、形狀不一: 疹塊可能像蚊子叮咬一樣小,也可能大到像手掌一樣,形狀可以是圓形、橢圓形,或是呈現不規則的線狀。

- 疹塊會移動或融合: 蕁麻疹的疹塊常常會在不同的部位出現,也可能會互相融合,形成更大的疹塊。

- 血管性水腫 (Angioedema): 有些病人除了疹塊之外,還會出現血管性水腫,也就是皮膚深層的腫脹,常見於眼皮、嘴唇、舌頭等部位。

蕁麻疹種類多樣,你是哪一種?

蕁麻疹依照病程時間長短,可以分為以下兩大類:

- 急性蕁麻疹: 發作時間短,通常在六週內就會痊癒。急性蕁麻疹的原因比較容易找到,例如食物、藥物、感染等。

- 慢性蕁麻疹: 持續發作超過六週,甚至可能長達數月或數年。慢性蕁麻疹的原因比較複雜,有時很難找到確切的病因。

常見的蕁麻疹種類:

- 自發性蕁麻疹: 無明顯誘發原因,可能是免疫系統異常所引起。

- 物理性蕁麻疹: 由物理刺激所引起,例如:

- 皮膚劃紋症 (Dermographism): 輕輕劃過皮膚就會出現紅腫。

- 冷蕁麻疹: 接觸冰冷物質或處於寒冷環境下引起。

- 熱蕁麻疹: 接觸熱源或處於炎熱環境下引起。

- 壓力性蕁麻疹: 皮膚受到壓力引起,例如穿著過緊的衣物或長時間站立。

- 日光性蕁麻疹: 陽光照射引起。

- 振動性血管水腫: 接觸振動物體引起。

- 膽鹼性蕁麻疹: 運動、洗熱水澡、情緒激動等造成體溫升高時引起,通常疹子較小,呈點狀分布。

- 接觸性蕁麻疹: 接觸特定物質引起,例如乳膠、化妝品、某些植物等。

破解蕁麻疹迷思,不再以訛傳訛!

關於蕁麻疹,坊間流傳著許多似是而非的說法,讓許多病人感到困惑。現在,就讓我們一起來破解這些迷思,建立正確的觀念。

迷思一:蕁麻疹會傳染?

真相: 蕁麻疹不會傳染! 蕁麻疹並非由細菌或病毒感染引起,而是皮膚對某些物質產生過敏反應,或是免疫系統出現問題所導致。所以,即使與蕁麻疹病人接觸,也不會被傳染。

迷思二:蕁麻疹是因為「血不乾淨」?

真相: 這種說法完全沒有科學根據。蕁麻疹與血液是否乾淨無關,而是與免疫系統、過敏反應等因素有關。

迷思三:蕁麻疹一定要「排毒」才能好?

真相: 蕁麻疹並不需要特別「排毒」。 身體本身就具有排毒功能,只要維持均衡的飲食、規律的作息,就能維持身體的正常機能。

迷思四:蕁麻疹只能靠藥物控制,無法根治?

真相: 雖然慢性蕁麻疹比較難以根治,但並非所有蕁麻疹都只能靠藥物控制。 有些急性蕁麻疹可以透過找出過敏原並避免接觸,來達到痊癒的目的。 即使是慢性蕁麻疹,也能透過調整生活習慣、舒緩壓力等方式,來減少發作的頻率和嚴重程度。

迷思五:蕁麻疹發作時,絕對不能吃海鮮?

真相: 並非所有海鮮都是蕁麻疹的誘發因子。 只有對海鮮過敏的病人才需要避免食用。 如果不確定自己是否對海鮮過敏,可以考慮進行過敏原檢測。

迷思六:蕁麻疹一定是因為食物引起的?

真相: 食物只是蕁麻疹的其中一個可能原因,其他因素,例如藥物、感染、壓力、物理刺激等,也都可能誘發蕁麻疹。

蕁麻疹發作時,可以怎麼做?

蕁麻疹發作時,除了遵循醫師的指示用藥之外,還可以採取以下措施,來舒緩不適:

- 冰敷: 用冰袋或濕毛巾冰敷患處,可以減輕搔癢和腫脹。

- 避免搔抓: 搔抓會刺激皮膚,使發炎反應更加嚴重,反而會讓蕁麻疹更難痊癒。

- 穿著寬鬆、透氣的衣物: 避免穿著緊身、不透氣的衣物,以免摩擦皮膚,加重病情。

- 保持心情愉快: 壓力是蕁麻疹的誘發因子之一,所以保持心情愉快,有助於減少發作。

蕁麻疹飲食注意事項

雖然食物不一定是蕁麻疹的唯一原因,但有些食物確實比較容易誘發蕁麻疹。以下是一些飲食上的建議:

- 記錄飲食日記: 記錄每天的飲食內容,觀察哪些食物容易誘發蕁麻疹,並盡量避免食用。

- 避免高組織胺食物: 有些食物含有較高的組織胺,容易引起過敏反應,例如發酵食品、加工食品、酒精等。

- 注意食物添加劑: 有些食物添加劑,例如人工色素、防腐劑等,也可能誘發蕁麻疹。

- 多吃新鮮、天然的食物: 盡量選擇新鮮、天然的食物,減少攝取加工食品。

- 補充水分: 保持充足的水分,有助於維持皮膚的健康。

與蕁麻疹和平共處,找回舒適生活

蕁麻疹雖然惱人,但只要我們對它有正確的認識,並採取適當的措施,就能有效地控制病情,找回舒適的生活品質。 如果您有蕁麻疹的困擾,建議儘早諮詢醫師,找出病因並接受治療。 同時,也要保持良好的生活習慣,減輕壓力,才能與蕁麻疹和平共處,不再為它所困擾。